Habe ich Sie neugierig gemacht?

Mein Buch ‚Eine unmöglich schöne Reise‘ ist im Internet und Buchhandel als gebundene Ausgabe,

Taschenbuch oder ebook – ggfs. mit Bestellung – erhältlich.

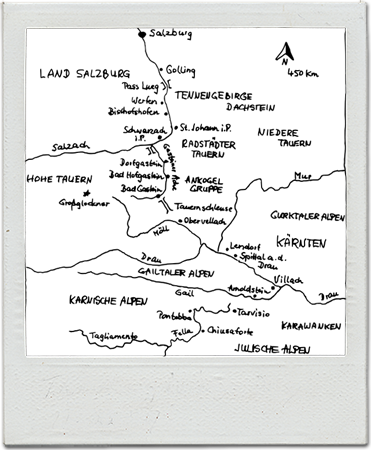

Mit drei Gängen und der Kraft der Langsamkeit über die Alpen – von Salzburg zur Adria

Allein mit meinem Dreigang-Hollandrad unterwegs auf dem Ciclovia Alpe-Adria-Radweg, durch die Bundesländer Salzburger Land, Kärnten und, mit einer Abweichung über San Daniele del Friuli, durch die Region Friaul-Julisch-Venetien. Ohne Quartierbuchungen, ohne digitale Navigation, ohne E-Motor, ohne Gepäcktransport.

Über das Buch

‚Ob etwas geht oder nicht, weiß ich erst, wenn ich es versucht habe‘ – unter dieser Maxime war ich in Salzburg gestartet und so wurde ‚Eine unmöglich schöne Reise‘ das in vielerlei Hinsicht erkenntnisreiche, bewegende Tagebuch einer TransAlp per Hollandrad.

Fahren, gehen, fahren, gehen… je nach Bedarf und Fähigkeit, radwandern im wortwörtlichen Sinn. Ein Gefährt, mit dem man nicht ‚Tempo machen‘ kann, ein Sattel, auf dem der Fahrerin nichts entgeht, was das Auge erfreuen könnte – so gestaltet sich eine Alpen-Fernreise mit drei Gängen. Auf diese Weise habe ich, die im Herzen Wandergesellin geblieben ist, meine Begegnungen mit den Bergen neu erfunden, zum zweiten Mal nach der Reise zum Inn-Ursprung meinen von Arthrose geplagten Kniegelenken ein Schnippchen geschlagen.

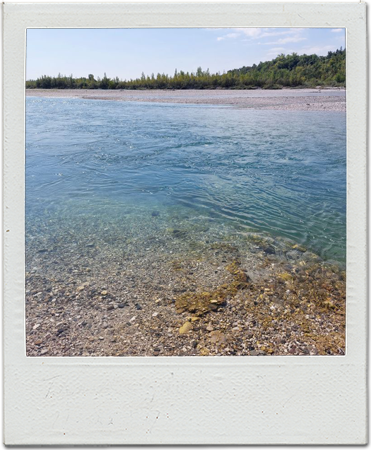

450 km Streckenlänge, 3500 hm, 16 Tage – darunter außergewöhnliche Stunden an einem der letzten Wildflüsse der Alpen, dem Tagliamento. Ein abenteuerliches, herausforderndes Reiseexperiment, das ich nach der dritten Etappe wegen eines banalen Problems um ein Haar abgebrochen hätte.

Das Buch lässt seine LeserInnen teilhaben an der Euphorie des morgendlichen Aufbruchs, an den Zweifeln und Herausforderungen, die Vorhaben dieser Art unweigerlich prägen, an den geologisch und geographischen Veränderungen im Routenverlauf, an der Schönheit und den menschverursachten Nöten der Bergnatur, am seligen Gefühl der täglichen Ankunft.

Trotz der kürzeren Distanz waren die Bedingungen, im Vergleich zur Inn-Reise, schwieriger: die erheblich größere Höhenmeterzahl, die Orientierung und dringend nötige Krafteinteilung. Und nicht zuletzt die Tatsache, vier Jahre älter als damals zu sein.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Von Chiusaforte nach San Daniele del Friuli

… Nonstop rasen Fahrzeuge mit Minimalabstand vorbei. Da die Straße gerade verläuft, sind die Gaspedale großzügig in Gebrauch, selten reduziert jemand das Tempo für mich. Die Sonne brennt erbarmungslos im selben Winkel permanent ins Gesicht, heizt den Kunststoffhelm auf, den ich mir am liebsten vom Kopf reißen würde. Ich schwitze, was das Zeug hält, die Haare kleben an der Stirn, die Augen brennen. Wenn ich mit der Zunge über die Lippen fahre, schmecke ich Salz. Vierundzwanzig Kilometer können endlos sein. Ich denke an meinen Kraftakt hinauf nach Bad Gastein, als er begann, war es noch früh am Tag, nur wenige Kilometer lagen erst hinter mir. Damals konnte ich der Sonnenhitze ab und zu entweichen. Der Schweiß, der mir von den Schläfen tropfte, fühlte sich ‚gut‘ an, war Ausdruck einer Stärke, die mich stolz machte.

Kühle, Feuchtigkeit… Ich lechze danach. Ein Königreich für einen Regenguss! Ich würde stehenbleiben, den Marterhelm ins Gras werfen, die Arme ausbreiten und mich vom Himmel duschen lassen. Wenn ich nicht ohnmächtig vom Rad fallen will, muss ich wenigstens für Minuten der Sonne entrinnen.

Kein Baum, kein Strauch, kein Schuppen, keine Hauswand in Straßenrandnähe… nirgendwo ein Schattenfleck, der für mich erreichbar wäre, und sei er noch so klein. Also weiterfahren.

Dann endlich. Eine Hecke, die einen Garten einzäunt und ein Streifchen Schatten auf ein Stück öffentlichen Rasen wirft. Ich lehne das Fahrrad an den Pfahl eines Verkehrsschildes, stürze dorthin wie eine Verdurstende, reiße den Rucksack von den Schultern und lege mich ins gestutzte Gras, Gesicht und Kopf beschattet. Der Rest des Körpers bleibt der Sonne ausgesetzt.

Alle Viere von mir gestreckt, liege ich da, rühre mich nicht. Die Augen geschlossen, fühle ich die Wohltat der Kühle und das drängende Bedürfnis, einzuschlafen. Ich spüre den Herzschlag sich verlangsamen, die Feuchtigkeit im Gesicht trocknen, bis die Haut von einer pudrigen Salzschicht bedeckt ist.

Wachbleiben! Der Müdigkeit nicht nachgeben…

Als ich die Lider hebe, ist da nichts als ein grenzenlos glänzendes Blau, der wolkenlose Himmel, der mich flohkleines Menschlein wie ein kosmisches Seidentuch überspannt. So viel Schönheit für mich! Hier liege ich, müde und leer, und doch angefüllt mit einem beispiellosen Freiheitsgefühl. Hätte ich Flügel, würde ich mich von ihnen hinauf in dieses Blau tragen lassen.

Erneut schließe ich die Augen und Bilder dieser Tage gleiten wie aus der Vogelperspektive unter mir dahin: der nicht enden wollende Regen im Salzburger Land, der Nässeglanz der sattgrünen Wiesen, die Bank am Bahnhof von Schwarzach, auf der ich saß und im Begriff war, den Mut zu verlieren, der Nebel an der Bergstation der Schlossalmbahn – alles ist so lange her.

Und die Flüsse, die Flüsse…

In der Trinkflasche ist noch ein Rest lauwarmes Fella-Wasser, es schmeckt nicht mehr, aber es ist Wasser. In diesen Tagen dreht sich viel darum.

Nach eineinhalb Stunden Fahrtzeit bin ich von der Straße erlöst und stehe nun an einer Kreuzung. Geradeaus geht es nach Codroipo, nach links über eine ruhige Stadtstraße hinauf nach San Daniele del Friuli. Bereits nach wenigen Minuten muss ich absteigen. Der Einfallwinkel der Sonnenbestrahlung hat sich geändert, trifft nun die rechte Gesichtshälfte. Ich laufe wie mechanisch, Schritt für Schritt schiebe ich das Fahrrad weiter und halte mich gleichzeitig daran fest.

Um zwanzig Minuten vor fünf treffe ich in der Stadt ein und steuere sofort auf die Altstadt zu, für deren Aussehen ich nicht den geringsten Sinn habe. Hier und jetzt will ich nur eines: ein Bett. Beim Umschauen entdecke ich fünf Meter entfernt eine kleine Gruppe Touristen, die ich deutsch sprechen höre.

„Hallo, verzeihen Sie bitte! Ich suche ein Quartier… Hätten Sie vielleicht einen Tipp für mich?“

„Also, wir haben tolle Zimmer bekommen, nur leider ist in unserem Hotel nichts mehr frei. Trotzdem können Sie ja mal nachfragen. Es ist gleich da vorn, wo die Fahnen über der Eingangstür wehen.“

Am Empfang sitzt eine junge Frau hinter der obligatorischen Glasscheibe. Kein Zimmer frei, erklärt sie auf Englisch, aber bestimmt könne mir die Dame der Touristeninfo eines vermitteln. Dafür müsse ich nur rasch hinüberlaufen, weil das Büro gleich schließe.

Rasch geht es nicht. Ich bewege mich ja sogar auf dem Fahrrad nur noch im Schneckentempo und muss das Büro zudem erst finden. Als ich mich, Punkt siebzehn Uhr, der Eingangstür nähere, dreht die Mitarbeiterin den Schlüssel von außen herum – und schon sitzt sie im Auto und fährt davon.

Was nun? Ich fahre zurück zu der englischsprechenden Empfangsdame, berichte von meinem Pech und bitte um Hilfe. Sie lächelt freundlich, sagt ‚Yes, sure‘, ergreift den Telefonhörer, tippt ein paar Zahlen ein, spricht Italienisch, hört zu, macht ein bekümmertes Gesicht, sagt ‚Un peccato, grazie‘ und beendet das Gespräch. Dann wählt sie eine neue Nummer, spricht Italienisch, hört zu, sagt ‚Ciao, molto grazie‘, legt den Hörer auf – und lächelt mich an.

Sie schickt mich zu dem Spezialitätengeschäft, das mir bereits bei meiner Ankunft in San Daniele aufgefallen ist. Der Inhaber habe ein Apartment frei.

SQUISITO lautet der Name des Lädchens, was Exquisit bedeutet. Der Schriftzug über den verführerisch ausstaffierten Schaufenstern: Degustazione te * caffe * cioccolato, was Tee-, Kaffee- und Schokoladenverkostung bedeutet. Der Inhaber ist ein älterer Herr, der ausschließlich italienisch spricht. Charmant geleitet er mich ins Nachbarhaus, über eine Marmortreppe in das erste Stockwerk, wo er eine Tür öffnet und mich bittet einzutreten.

Das Apartment ist eine ehemalige Altbauwohnung, mit dunkelbraunen hölzernen Fensterläden, die die Hitze aussperren, und einer Flügeltür, durch die man auf den gemauerten Balkon tritt. Gegenüber, nur getrennt durch eine Altstadtgasse, steht der schneeweiße Dom San Michele Arcangelo.

Das vorerst wichtigste allerdings steht hinter mir im geräumigen Wohnraum, ein Möbelstück, das auf dieser Reise Tag für Tag von elementarer Bedeutung ist: mein wunderbares Bett.

Nach dem Duschen versuche ich es mit einem Früh-am-Abend-Schläfchen, aber meine Augenlider flattern. Ich bin hundemüde und hellwach zugleich, zu aufgekratzt, um in einen erholsamen Schlaf zu fallen. Also ruhe ich nur, koste die Entspannung und das gute Gefühl, wieder ein Zuhause zu haben, dann stehe ich auf und kleide mich wieder an.

Dieser Tag verlangt nach einem würdigen Abschluss in einem netten Restaurant. So schließe ich das Apartment ab und gehe die Treppe hinunter bis zum Eingangsflur, wo mein Fahrrad steht. Lupina! Ich lege die Hand auf den Sattel, der mich schon so viele Stunden getragen hat, und staune, welch innige Gefühle ich für mein Alpen-Hollandrad entwickelt habe.

Draußen gehe ich sogleich hinüber zum Domplatz, die Piazza principale, und überquere ihn. Wie magisch ziehen mich schlichte, schwarz lackierte Holzsitzgruppen unter Arkaden an. Zu meiner Freude ergattere ich einen Bankplatz an einem langen Tisch, der sicherlich nicht lange mit mir allein besetzt bleibt. Es ist wichtig, dass ich gut esse und trinke, weil Speis und Trank Leib und Seele ins Gleichgewicht bringen. Wenn der Magen beschäftigt ist, wird der Kopf zur Ruhe kommen. In Erinnerung an die aromatische Pasta alle Vongole von Tarvisio bestelle ich das Gericht noch einmal, dazu ein Viertel Friulano… viva la vita!

Just in dem Moment, als mir mein Lieblingsdessert, ein Tiramisu im Glas, serviert wird, erscheint eine Gruppe Männer an meinem Tisch, alle so zwischen fünfzig und siebzig Jahre alt. Ob sie sich dazusetzen dürfen, fragen sie. Das erlaube ich selbstverständlich gern, kann den Tisch ja nicht für mich allein beanspruchen und würde das auch gar nicht wollen. Was sie wohl in San Daniele tun? überlege ich, Fahrräder habe ich hier noch keine gesehen und wie Radreisende sehen diese Typen sowieso nicht aus, am wenigsten der mit der schwarzen Lederhose, dem schwarzen, wild bedruckten Shirt und dem Piratentuch auf dem Haupt – ein Rockertyp mit rustikalem Vollbart und Augen, die einen nicht durchgängig soliden Lebenswandel verraten.

Zum Tagesende habe ich das Vergnügen in Gesellschaft einer Motorradclique zu sein, der Begriff Gang träfe auf sie nicht zu, klären sie mich auf. Wir lachen, phantasieren über Sinnfragen des Lebens und der Kerl auf der anderen Seite des Tisches spendiert eine Runde Grappa. Ich lerne, begleitet von kumpelhaftem Gelächter, dass nur BMW in der Lage ist, mit 1200 Kubikzentimetern Hubraum echte Motorräder zu bauen und dass Harley-Liebhaber nicht besonders ernst zu nehmen sind. Die Fopperei gilt vornehmlich dem Mann mit dem Kopfschmuck, den sie Frank, den Kiffer, nennen und der überzeugter Harley-Davidson-Fahrer ist. Er und die anderen – Walter, Wolfgang, Harald, Udo, Robert, Jan – sind allesamt Pensionisten und in Borken, Bamberg und Villach zu Hause.

„Ich bin die Gabi aus Dorsten“, gebe ich meine Identität preis. Was ich so allein in San Daniele mache, wollen sie wissen. Zuerst breche ich in Lachen aus. Nun werde ich sie schockieren, denke ich und sage, dass ich die Alpen mit drei Fahrradgängen überquert habe und in drei Tagen an der Adria einzutreffen gedenke.

Plötzlich ist es totenstill am Tisch, alle starren mich an. Was hat sie da gerade gesagt?

„Mit drei Gängen? Das geht doch gar nicht.“

„Doch, das geht. Jedenfalls bis jetzt.“

„Wie verrückt ist das denn?“

„Es mag verrückt sein, in gewisser Weise aber auch logisch. Und es ist eine tolle Erfahrung… jedenfalls bis jetzt“, entgegne ich und verzichte darauf, die näheren Beweggründe für mein Fahrradexperiment zu erklären.

„Halleluja, Respekt!“

Ich kann nicht aufhören zu lachen. 1200 Kubik versus drei Fahrradgänge, beides eine Lebenseinstellung, beides hat viel mit der Sehnsucht nach persönlicher Freiheit zu tun.

Hoch die Gläser – auf uns, Männer!

Zurück im Apartment, setze ich mich noch eine Weile auf den Balkon, so viel Zeit muss sein. Ein sehr italienischer, romantischer Ort. Warme gelbe und weiße Lichter erhellen die aufziehende Nacht. Vom anderen Ende des Domplatzes klingen Stimmen herüber. Die Tageshitze ist einer wohltuenden Kühle gewichen und hinter meiner Stirn flottieren die Gedanken wie Schmetterlinge, die sich einer nach dem anderen niederlassen.

Ich summe einen Song von Sarah Connor: ‚…auf eignen Füßen steh‘n und meinen Weg selber wähl‘n…‘, der Refrain: ‚Auf der Suche nach der großen Freiheit, nach Liebe, Schmerz und Wahrheit, sorg dich nicht um mich…‘.

So viel Liebe finde ich in der Natur, so viel Wahrheit. Und Freiheit? Wie steht es mit ihr? Ein jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung davon, würde Freiheit anders deuten. Was mich betrifft, begleitet sie mich in jeder Minute dieser Reise.

Warum ist das Glück für mich besonders intensiv, ist ihm ein Quantum Schinderei vorausgegangen? Warum ist das stärkste Freiheitsgefühl so oft mit Schmerz verbunden? Nietzsche, der große Philosoph, sagte: ‚Ohne den guten Willen zum Schmerze würden wir allzu viele Freuden fahren lassen.‘

Was ist schon ein ermatteter Körper, ein pieksendes Gelenk, ein Gemüt, dass am Tagesende gesättigt von den Freuden und Eindrücken der Reiseetappe ist, ein Mensch, der nichts als ausruhen und schlafen möchte – wenn er am nächsten Morgen gestärkt und brennend vor Sehnsucht aufs Neue in den Tag aufbricht?

Von Chiusaforte nach San Daniele del Friuli

… Nonstop rasen Fahrzeuge mit Minimalabstand vorbei. Da die Straße gerade verläuft, sind die Gaspedale großzügig in Gebrauch, selten reduziert jemand das Tempo für mich. Die Sonne brennt erbarmungslos im selben Winkel permanent ins Gesicht, heizt den Kunststoffhelm auf, den ich mir am liebsten vom Kopf reißen würde. Ich schwitze, was das Zeug hält, die Haare kleben an der Stirn, die Augen brennen. Wenn ich mit der Zunge über die Lippen fahre, schmecke ich Salz. Vierundzwanzig Kilometer können endlos sein. Ich denke an meinen Kraftakt hinauf nach Bad Gastein, als er begann, war es noch früh am Tag, nur wenige Kilometer lagen erst hinter mir. Damals konnte ich der Sonnenhitze ab und zu entweichen. Der Schweiß, der mir von den Schläfen tropfte, fühlte sich ‚gut‘ an, war Ausdruck einer Stärke, die mich stolz machte.

Kühle, Feuchtigkeit… Ich lechze danach. Ein Königreich für einen Regenguss! Ich würde stehenbleiben, den Marterhelm ins Gras werfen, die Arme ausbreiten und mich vom Himmel duschen lassen. Wenn ich nicht ohnmächtig vom Rad fallen will, muss ich wenigstens für Minuten der Sonne entrinnen.

Kein Baum, kein Strauch, kein Schuppen, keine Hauswand in Straßenrandnähe… nirgendwo ein Schattenfleck, der für mich erreichbar wäre, und sei er noch so klein. Also weiterfahren.

Dann endlich. Eine Hecke, die einen Garten einzäunt und ein Streifchen Schatten auf ein Stück öffentlichen Rasen wirft. Ich lehne das Fahrrad an den Pfahl eines Verkehrsschildes, stürze dorthin wie eine Verdurstende, reiße den Rucksack von den Schultern und lege mich ins gestutzte Gras, Gesicht und Kopf beschattet. Der Rest des Körpers bleibt der Sonne ausgesetzt.

Alle Viere von mir gestreckt, liege ich da, rühre mich nicht. Die Augen geschlossen, fühle ich die Wohltat der Kühle und das drängende Bedürfnis, einzuschlafen. Ich spüre den Herzschlag sich verlangsamen, die Feuchtigkeit im Gesicht trocknen, bis die Haut von einer pudrigen Salzschicht bedeckt ist.

Wachbleiben! Der Müdigkeit nicht nachgeben…

Als ich die Lider hebe, ist da nichts als ein grenzenlos glänzendes Blau, der wolkenlose Himmel, der mich flohkleines Menschlein wie ein kosmisches Seidentuch überspannt. So viel Schönheit für mich! Hier liege ich, müde und leer, und doch angefüllt mit einem beispiellosen Freiheitsgefühl. Hätte ich Flügel, würde ich mich von ihnen hinauf in dieses Blau tragen lassen.

Erneut schließe ich die Augen und Bilder dieser Tage gleiten wie aus der Vogelperspektive unter mir dahin: der nicht enden wollende Regen im Salzburger Land, der Nässeglanz der sattgrünen Wiesen, die Bank am Bahnhof von Schwarzach, auf der ich saß und im Begriff war, den Mut zu verlieren, der Nebel an der Bergstation der Schlossalmbahn – alles ist so lange her.

Und die Flüsse, die Flüsse…

In der Trinkflasche ist noch ein Rest lauwarmes Fella-Wasser, es schmeckt nicht mehr, aber es ist Wasser. In diesen Tagen dreht sich viel darum.

Nach eineinhalb Stunden Fahrtzeit bin ich von der Straße erlöst und stehe nun an einer Kreuzung. Geradeaus geht es nach Codroipo, nach links über eine ruhige Stadtstraße hinauf nach San Daniele del Friuli. Bereits nach wenigen Minuten muss ich absteigen. Der Einfallwinkel der Sonnenbestrahlung hat sich geändert, trifft nun die rechte Gesichtshälfte. Ich laufe wie mechanisch, Schritt für Schritt schiebe ich das Fahrrad weiter und halte mich gleichzeitig daran fest.

Um zwanzig Minuten vor fünf treffe ich in der Stadt ein und steuere sofort auf die Altstadt zu, für deren Aussehen ich nicht den geringsten Sinn habe. Hier und jetzt will ich nur eines: ein Bett. Beim Umschauen entdecke ich fünf Meter entfernt eine kleine Gruppe Touristen, die ich deutsch sprechen höre.

„Hallo, verzeihen Sie bitte! Ich suche ein Quartier… Hätten Sie vielleicht einen Tipp für mich?“

„Also, wir haben tolle Zimmer bekommen, nur leider ist in unserem Hotel nichts mehr frei. Trotzdem können Sie ja mal nachfragen. Es ist gleich da vorn, wo die Fahnen über der Eingangstür wehen.“

Am Empfang sitzt eine junge Frau hinter der obligatorischen Glasscheibe. Kein Zimmer frei, erklärt sie auf Englisch, aber bestimmt könne mir die Dame der Touristeninfo eines vermitteln. Dafür müsse ich nur rasch hinüberlaufen, weil das Büro gleich schließe.

Rasch geht es nicht. Ich bewege mich ja sogar auf dem Fahrrad nur noch im Schneckentempo und muss das Büro zudem erst finden. Als ich mich, Punkt siebzehn Uhr, der Eingangstür nähere, dreht die Mitarbeiterin den Schlüssel von außen herum – und schon sitzt sie im Auto und fährt davon.

Was nun? Ich fahre zurück zu der englischsprechenden Empfangsdame, berichte von meinem Pech und bitte um Hilfe. Sie lächelt freundlich, sagt ‚Yes, sure‘, ergreift den Telefonhörer, tippt ein paar Zahlen ein, spricht Italienisch, hört zu, macht ein bekümmertes Gesicht, sagt ‚Un peccato, grazie‘ und beendet das Gespräch. Dann wählt sie eine neue Nummer, spricht Italienisch, hört zu, sagt ‚Ciao, molto grazie‘, legt den Hörer auf – und lächelt mich an.

Sie schickt mich zu dem Spezialitätengeschäft, das mir bereits bei meiner Ankunft in San Daniele aufgefallen ist. Der Inhaber habe ein Apartment frei.

SQUISITO lautet der Name des Lädchens, was Exquisit bedeutet. Der Schriftzug über den verführerisch ausstaffierten Schaufenstern: Degustazione te * caffe * cioccolato, was Tee-, Kaffee- und Schokoladenverkostung bedeutet. Der Inhaber ist ein älterer Herr, der ausschließlich italienisch spricht. Charmant geleitet er mich ins Nachbarhaus, über eine Marmortreppe in das erste Stockwerk, wo er eine Tür öffnet und mich bittet einzutreten.

Das Apartment ist eine ehemalige Altbauwohnung, mit dunkelbraunen hölzernen Fensterläden, die die Hitze aussperren, und einer Flügeltür, durch die man auf den gemauerten Balkon tritt. Gegenüber, nur getrennt durch eine Altstadtgasse, steht der schneeweiße Dom San Michele Arcangelo.

Das vorerst wichtigste allerdings steht hinter mir im geräumigen Wohnraum, ein Möbelstück, das auf dieser Reise Tag für Tag von elementarer Bedeutung ist: mein wunderbares Bett.

Nach dem Duschen versuche ich es mit einem Früh-am-Abend-Schläfchen, aber meine Augenlider flattern. Ich bin hundemüde und hellwach zugleich, zu aufgekratzt, um in einen erholsamen Schlaf zu fallen. Also ruhe ich nur, koste die Entspannung und das gute Gefühl, wieder ein Zuhause zu haben, dann stehe ich auf und kleide mich wieder an.

Dieser Tag verlangt nach einem würdigen Abschluss in einem netten Restaurant. So schließe ich das Apartment ab und gehe die Treppe hinunter bis zum Eingangsflur, wo mein Fahrrad steht. Lupina! Ich lege die Hand auf den Sattel, der mich schon so viele Stunden getragen hat, und staune, welch innige Gefühle ich für mein Alpen-Hollandrad entwickelt habe.

Draußen gehe ich sogleich hinüber zum Domplatz, die Piazza principale, und überquere ihn. Wie magisch ziehen mich schlichte, schwarz lackierte Holzsitzgruppen unter Arkaden an. Zu meiner Freude ergattere ich einen Bankplatz an einem langen Tisch, der sicherlich nicht lange mit mir allein besetzt bleibt. Es ist wichtig, dass ich gut esse und trinke, weil Speis und Trank Leib und Seele ins Gleichgewicht bringen. Wenn der Magen beschäftigt ist, wird der Kopf zur Ruhe kommen. In Erinnerung an die aromatische Pasta alle Vongole von Tarvisio bestelle ich das Gericht noch einmal, dazu ein Viertel Friulano… viva la vita!

Just in dem Moment, als mir mein Lieblingsdessert, ein Tiramisu im Glas, serviert wird, erscheint eine Gruppe Männer an meinem Tisch, alle so zwischen fünfzig und siebzig Jahre alt. Ob sie sich dazusetzen dürfen, fragen sie. Das erlaube ich selbstverständlich gern, kann den Tisch ja nicht für mich allein beanspruchen und würde das auch gar nicht wollen. Was sie wohl in San Daniele tun? überlege ich, Fahrräder habe ich hier noch keine gesehen und wie Radreisende sehen diese Typen sowieso nicht aus, am wenigsten der mit der schwarzen Lederhose, dem schwarzen, wild bedruckten Shirt und dem Piratentuch auf dem Haupt – ein Rockertyp mit rustikalem Vollbart und Augen, die einen nicht durchgängig soliden Lebenswandel verraten.

Zum Tagesende habe ich das Vergnügen in Gesellschaft einer Motorradclique zu sein, der Begriff Gang träfe auf sie nicht zu, klären sie mich auf. Wir lachen, phantasieren über Sinnfragen des Lebens und der Kerl auf der anderen Seite des Tisches spendiert eine Runde Grappa. Ich lerne, begleitet von kumpelhaftem Gelächter, dass nur BMW in der Lage ist, mit 1200 Kubikzentimetern Hubraum echte Motorräder zu bauen und dass Harley-Liebhaber nicht besonders ernst zu nehmen sind. Die Fopperei gilt vornehmlich dem Mann mit dem Kopfschmuck, den sie Frank, den Kiffer, nennen und der überzeugter Harley-Davidson-Fahrer ist. Er und die anderen – Walter, Wolfgang, Harald, Udo, Robert, Jan – sind allesamt Pensionisten und in Borken, Bamberg und Villach zu Hause.

„Ich bin die Gabi aus Dorsten“, gebe ich meine Identität preis. Was ich so allein in San Daniele mache, wollen sie wissen. Zuerst breche ich in Lachen aus. Nun werde ich sie schockieren, denke ich und sage, dass ich die Alpen mit drei Fahrradgängen überquert habe und in drei Tagen an der Adria einzutreffen gedenke.

Plötzlich ist es totenstill am Tisch, alle starren mich an. Was hat sie da gerade gesagt?

„Mit drei Gängen? Das geht doch gar nicht.“

„Doch, das geht. Jedenfalls bis jetzt.“

„Wie verrückt ist das denn?“

„Es mag verrückt sein, in gewisser Weise aber auch logisch. Und es ist eine tolle Erfahrung… jedenfalls bis jetzt“, entgegne ich und verzichte darauf, die näheren Beweggründe für mein Fahrradexperiment zu erklären.

„Halleluja, Respekt!“

Ich kann nicht aufhören zu lachen. 1200 Kubik versus drei Fahrradgänge, beides eine Lebenseinstellung, beides hat viel mit der Sehnsucht nach persönlicher Freiheit zu tun.

Hoch die Gläser – auf uns, Männer!

Zurück im Apartment, setze ich mich noch eine Weile auf den Balkon, so viel Zeit muss sein. Ein sehr italienischer, romantischer Ort. Warme gelbe und weiße Lichter erhellen die aufziehende Nacht. Vom anderen Ende des Domplatzes klingen Stimmen herüber. Die Tageshitze ist einer wohltuenden Kühle gewichen und hinter meiner Stirn flottieren die Gedanken wie Schmetterlinge, die sich einer nach dem anderen niederlassen.

Ich summe einen Song von Sarah Connor: ‚…auf eignen Füßen steh‘n und meinen Weg selber wähl‘n…‘, der Refrain: ‚Auf der Suche nach der großen Freiheit, nach Liebe, Schmerz und Wahrheit, sorg dich nicht um mich…‘.

So viel Liebe finde ich in der Natur, so viel Wahrheit. Und Freiheit? Wie steht es mit ihr? Ein jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung davon, würde Freiheit anders deuten. Was mich betrifft, begleitet sie mich in jeder Minute dieser Reise.

Warum ist das Glück für mich besonders intensiv, ist ihm ein Quantum Schinderei vorausgegangen? Warum ist das stärkste Freiheitsgefühl so oft mit Schmerz verbunden? Nietzsche, der große Philosoph, sagte: ‚Ohne den guten Willen zum Schmerze würden wir allzu viele Freuden fahren lassen.‘

Was ist schon ein ermatteter Körper, ein pieksendes Gelenk, ein Gemüt, dass am Tagesende gesättigt von den Freuden und Eindrücken der Reiseetappe ist, ein Mensch, der nichts als ausruhen und schlafen möchte – wenn er am nächsten Morgen gestärkt und brennend vor Sehnsucht aufs Neue in den Tag aufbricht?

Mein Buch ‚Eine unmöglich schöne Reise‘ ist im Internet und Buchhandel als gebundene Ausgabe,

Taschenbuch oder ebook – ggfs. mit Bestellung – erhältlich.